これは岡山県玉野市八浜町の金甲山(403m)から142.4km離れた大阪の高層ビル「あべのハルカス」の光が写せる奇跡について考察・実証したメモです。

■【予備知識ー地平線までの距離】

平地に立った人の目の高さをh, 地球の半径をrとするとピタゴラスの定理 r^2+d^2=(r+h)^2

から目と地平線との距離 d=sqrt(h(h+2r)) となる。

視点高さh=1.6m、r=6371000mを当てはめるとd=4515.22m。

なんと地平線まではたったの4.5km。ゆっくり歩いて一時間で行ける距離ではないか。

ちょっと拍子抜けである。

hを色々変えて自分で計算してみたい方は以下のURLを使うと楽なのでお試しを。

自分の居る場所の海抜が上がれば地平線は急激に遠くなることもよくわかる。

■【どれだけ遠くから見えるか問題】

念のため具体的な数値を入れて誤差を確認しておこう。

海抜300mの視点や光源から水平線までの距離を確認してみる。

厳密式:sqrt(300(300+2*6371000))=61827.90632069

近似式:sqrt(300( 0 +2*6371000))=61827.17848972

62㎞の数値に対し誤差1m未満なのでこの程度の標高なら近似式を使って全く問題ないことがわかる。ロケット打ち上げなどを調べるときは当然この近似式だと誤差が大きくなる。

近似式にすれば見る側と見られる側を加算する際も定数sqrt(2r)で括って簡単化できる。

d1+d2=sqrt(2r)(sqrt(h1)+sqrt(h2))

r=6371000mを代入すると

d1+d2=3569.6(sqrt(h1)+sqrt(h2))

1海里1852mで割ると

1.927 (sqrt(h1)+sqrt(h2)) 海里

ところが船乗りの間で用いられる有名な式は

2.083 (sqrt(h1)+sqrt(h2)) 海里

とされていて係数が違っている。

これは大気差によって遠くのものが浮き上がって見えるため結果的に遠くの灯火まで見えるようになることを係数に含めているためだ。と思う。

つまり8.1%遠くの灯台の光も見えることにしているわけだ。

もちろん大気の物性値の高度分布が異なれば屈折の様子も異なるので厳密な計算はできないが経験的・平均的にこの距離にある十分明るい灯台の光は見えることが分かっているらしい。

沈む月を赤道儀の等速回転で追尾していると高度が下がるほど視野を外れて浮き上がるように見える。このような現象があるため太陽や月の出没時刻を正確に予報するのは難しい。

■【赤外線で昼間のあべのハルカスを狙ってみる】

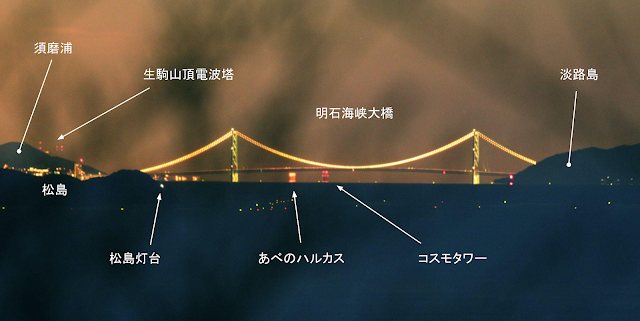

■【ライトアップ中の明石海峡大橋】

- 平日:春季は緑、夏季は青、秋季は赤、冬季は黄。

- 休日:緑と青。

- 時報パターン(正時):虹色。

- 時報パターン(毎30分):誕生石をイメージした色。

- 阪神・淡路大震災発生日の1月17日は、鎮魂の願いを込めた白一色となる(時報はなし)

■【金甲山の奇跡】

基礎となる計算式がわかったところで岡山県金甲山の奇跡について確認しておきたい。

https://www.kyotocity.net/diary/faq/%E3%81%82%E3%81%B9%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%82%B9_%E9%81%A0%E6%9C%9B/

https://www.kyotocity.net/diary/abenoharukas_kashimap/saien_okayamaken/

金甲山山頂展望台:h=403

あべのハルカス:H=320(この場所の標高はGoogleEarthから読み取った20mを採用し、ビルの高さ300mを加えた。)

大気のない場合の限界距離

3569.6(sqrt(403)+sqrt(320))=135514m

大気がある場合の限界距離は

135514*1.081=146477m

金甲山山頂とあべのハルカスの距離をGoogleEarthの距離測定ツールで読み取ると

142.4㎞ である。これを上記の限界距離と比べてみる。

あべのハルカス

135.5km < 142.4km < 146.5km

この2地点は大気がなければ見えないけれど大気があれば見えるという

絶妙な距離にあることがわかる。これはもう奇跡としか言いようがない。

大気あり限界距離ー実際の距離=146.5-142.4=4.1㎞

あべのハルカスよりも手前にあるコスモタワーについても計算しておこう。

大気のない場合の限界距離は

3569.6(sqrt(403)+sqrt(256))=128773m

大気がある場合の限界距離は

128773*1.081=139204m

GoogleEarthで計った実距離は133.4㎞

コスモタワー

128.8km < 133.4km < 139.2km

コスモタワーについても、大気がなければ見えないけれど大気があれば見えるという

絶妙な距離にあることがわかる。

大気あり限界距離ー実際の距離=139.2-133.4=5.8㎞

となり、あべのハルカスの4.1㎞よりも余裕がある。

従って標高が低くても近くに建っている分コスモタワーの方がより高く見える。

実写画像や動画はそれを実証している。

■【GoogleEarthによるレンダリング】

前述のGoogleEarth平面地図をそのまま使って上空約1000mから見たところをレンダリング。大気による散乱をシミュレートするモードはあるが大気差は反映されないので視点高度を上げないとあべのハルカスは見えない。青い横線は明石海峡大橋の海抜65mの道路部分。(65mという数値は船舶のための制限高さなので実際の道路下部はもう少し高いはず。また道路は中央部がより高くなっている。)海上の線は金甲山山頂と各ターゲットを結んだもの。緑線は生駒山山頂の一番高い無線塔に向かう線。松島のシルエットでは左端と真ん中の凸部の中間の谷あたりを通るので撮影画像とよく一致している。建物の3Dデータも反映するモードでレンダリングしているためあべのハルカスやコスモタワーも立ち上がっている。生駒山の無線塔も再現されている。

■【須磨浦回転展望台と生駒山上電波塔群】

明石海峡大橋の左側には須磨浦の山上にある回転展望台が写っている。その山のシルエットのはるか先には生駒山山頂の電波塔群が写っている。主塔の次に目立つビルはTio舞子(101m)だろう。

■【神戸空港-UKB】

明石海峡大橋を夜間タイムラプス撮影するとわかるが離着陸とも明石海峡大橋の西上空のある一点で方向転換し空港に向けて同じラインをまっすぐ辿っているように見える。海上都市ポートアイランドのさらに沖合約1キロメートルに造成された人工島に造られた神戸空港はほぼ東西方向2500mの滑走路が1本あるだけだ。金甲山からは水平線の向こうなのでここに着陸する航空機はまっすぐ海面に突っ込んでいくように見えるのが面白い。

金甲山自体は三角点の高さ以上に登れないが、山頂を取り巻く形で放送各局の電波塔が立ち並んでいる。この上に登ることができれば10m位は標高を稼げそうだ。このとき

大気のない場合の限界距離

3569.6(sqrt(413)+sqrt(320))=136398m

大気がある場合の限界距離は

136398*1.081=147446m

となり、三角点の高さから見る146.5kmよりさらに900mほど余裕ができることになるのでビル頂上の見かけの位置もせり上がり、もしかしたら明石海峡大橋の路面の上に突き出た姿が写るかもしれない。

TSC/RNCのタワーの上の方に広い足場があるので作業自体は可能だろう。

どこの局でもいいけど番組の企画でやってくれないものだろうか?

企画でやるなら屋根瓦用のリフトを立てかけてパン&チルト微調整付き望遠カメラを上下させれば夜間の高所作業でカメラマンを危険にさらすことなく足場よりもさらに高い位置からも撮影できるだろう。カメラ位置の上昇とともにあべのハルカスがコスモタワーよりも高くせりあがってくるとことが実証できるかもしれない。

「航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領」という文書に航空障害灯その他に関する決まりが具体的に書かれていて興味深い。

https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/img/beacon/oblobm300327.pdf

■【視点による方位角の違い】

60階 展望台 吹き抜け 到着フロア59階 展望台 吹き抜け お帰りフロア・売店58階 展望台 西側に面して天空庭園、同じ階にカフェ・ダイニング「スカイガーデン300」があるが東側なのでここの明かりが見えるとしたら天空庭園越しということになる。南北に長いので南に面したガラスから明かりが見える可能性もあるだろう。

57階 大阪マリオット都ホテルに所属するレストランZKか?(平面配置は不明)56階 記載がないので設備関係のフロアか?55階 大阪マリオット都ホテル54階 大阪マリオット都ホテル~38階 大阪マリオット都ホテル

「あべのハルカス展望台(ハルカス300)の電飾は、22時の閉店時に特別な光の演出は行われません。展望台のイルミネーションは17:00から22:00まで点灯しており[2]、22時に閉店すると同時に消灯します。ただし、あべのハルカスの最頂部(60階外周部)には、トゥインクルライトと呼ばれるイルミネーションがあり、これは24:00まで点灯し続けます[1]。このイルミネーションは、日本一高いビルの最頂部を彩り、毎時00分には外周部の光が高速で駆け巡り、大阪の街に時を知らせる演出を行います[1]。したがって、22時の閉店時には展望台のイルミネーションは消えますが、ビルの最上部は引き続き光り続け、大阪の夜空を彩ります。」

perplexityAIの良いところは的確に探してきた情報ソースも同時に示してくれるところで近鉄不動産(株)のニュースリリース「あべのハルカス 天空のイルミネーション 2022」のPDFを元に回答してくれたらしい。毎年行われており今は2024が実施中だが2024のリリースでは60階のトゥインクルライトについては省略されている。リリースを見た限りではこのトゥインクルライトが常時稼働しているのか天空のイルミネーション開催中だけなのかは明記されていなかった。毎時0分に時報の意味で外周を流れるように光らせるということは年中実施していてもおかしくない気がする。長い間撮影してきて今まで気づかなかったのは不覚というしかないが、光は弱いため非力な10cm屈折や20cm反射望遠鏡できれいに写すためには感度を落として長時間露光した静止画を元にタイムラプスにするしかないので外周部を光が流れていても単に明るい静止光源にしか写らないので仕方がない。SONYα7SIIIの動画モードでも感度不足気味なのでC11位の口径がほしいところだ。そして常に視界を邪魔する樹木の枝!なんとかならないものか...

■【犬島の灯標】

■【金甲山から明石海峡方面の視界】

金甲山山頂には1961年両備グループが作った展望レストラン「金甲山レストハウス」があった。往時は観光バスや自家用車で観光客が押し寄せ賑わっていたらしい。やがて瀬戸大橋の開通により金甲山への観光客は減少し展望レストランは2001年に廃業、その後廃墟化していたが2010年の両備グループ創業100周年を記念して展望所として整備し一般開放してくれたとのこと。下記小嶋光信氏のメッセージに詳しい経緯がつづられている。2010.06.30

隠れたパワースポット金甲山の神峯神社の奉鎮祭

両備グループ 代表

小嶋光信

東方向、犬島、小豆島、松島が見えている。KSB/RNCの鉄塔から南を向いたアンテナもまだ見えている。

■年々失われゆく視界をなんとかしてほしい

- ア 誰にでもアクセスの容易な展望地の情報や、交通手段が限られている地域へのアクセス情報、 新たな見所や利用形態など、利用者への情報の発信に努める。

- イ 関係機関等と協力し、地域の特性を活かした利用メニューの開発及び利用者へ利用方法に関 する情報の発信に努める。

- ウ 樹木が眺望景観を阻害している場所(特に展望園地、遊歩道先端部展望地)については、現在の利用状況及び地元住民の意向を踏まえたうえで、樹木の伐採・剪定を検討する。また、伐採後、再び展望が阻害されることのないように、地元で展望を維持していくための維持管理体制を確立する。

この件について両備グループにお手紙していたところ、10/7に小嶋光信代表から直々にメールで返信いただいた。現地の状況も確認してくださったとのこと。貴重なお時間を割いていただき感激である。抜粋すると

「確認すると木を切るのが物理的にも所有権上も国立公園特別地域的にも難しそうです。

1.金甲山の元レストハウスの土地は両備の所有ではなく、八浜の住民の方が管理する土地(神社の所有?)のごく一部を借りているもので、借りている土地だけは両備で手入れをさせていただいています。

2.展望台の南東の道路の先に大きな木と電波塔がありますが、そこのあたりの土地は勿論両備の土地でもなくまた借りてもいないので手が出せません。」

とのことだった。 だいたい予想していたとおりだが確実な情報が判明して嬉しい。

■【電波塔マニアさま】

■【付録ー大気差についておさらい】

Wikipediaで大気さの項を見ると例えば

Tを地上の気温(℃)、pを地上の気圧(ヘクトパスカル)として、

を使用する。湿度や観測地の高度を考慮した式もあるが、いずれにせよ大気の状態は一定でないので厳密な式は存在しない。たとえば、上の式はあまり高度が低い恒星には当てはめることはできず、 程度でしか成り立たない。 で標準偏差が以内といった程度である。

国立天文台のサイトによると

http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/glossary.html

天体観測であまり低い位置の観測を行うことは少ないだろうし、大気の物性やその勾配は一定ではなくあくまでも経験的な近似値を仮定することしかできない。天体の視位置については大まかに下のような表もある。高度ゼロにおける大気差はほぼ太陽や月の直径分程度と思っておけばいいだろう。表からわかるように高度がゼロに近づくほど大気差は急激に大きくなる。光源から観測者までの光路に存在する大気の物性値をすべて考慮しなければ大気差の計算はできないので現実の値を理論的に求めることはできない。

大気差の概略値

視高度 大気差

0° 34’20”

5° 9’50”

10° 5’

20° 2’40”

30° 1’40”

45° 1’

60° 0’30”

船乗りの世界では幾何学的な理論限界の8.1%増しで行くという経験則が採用されていることがわかったのは今回有益であった。

灯台ではこれを地理的光達距離と呼び、光源が無限に明るければ水平線を越えて届く距離だ。眼高は当然船によって異なるが、一般に5mを使うことになっている。

灯台の到達距離はこれに加えて光源の明るさや大気の透過率により届く距離の限界がありこれを名目的光達距離と呼ぶ。海図に出ている光達距離はこれらのうちのどちらか小さい方らしい。

地理的光達距離は純粋に灯台設置場所の海抜+塔の高さで決まる。名目的光達距離は光源のパワー、波長や大気の透過率、人間が認識するわけだから交互点灯、閃光、連続光など光源の光り方にも影響を受ける。名目的光達距離については日本の基準は長らく国際基準とずれていたが2003年に改訂され従来よりも短くなった。

0 件のコメント:

コメントを投稿